サイバー攻撃とは? 種類と対策をわかりやすく解説

企業が活動を続けるなかでセキュリティ対策は欠かせません。情報化が進んだことで企業が持つ情報の価値は高まり、サイバー攻撃の標的になるようになったからです。適切なセキュリティ対策を取るためには、サイバー攻撃の種類についてもしっかりと理解しておく必要があります。

この記事では、企業が注意すべきサイバー攻撃の種類とあわせて、求められるセキュリティ対策方法について解説します。

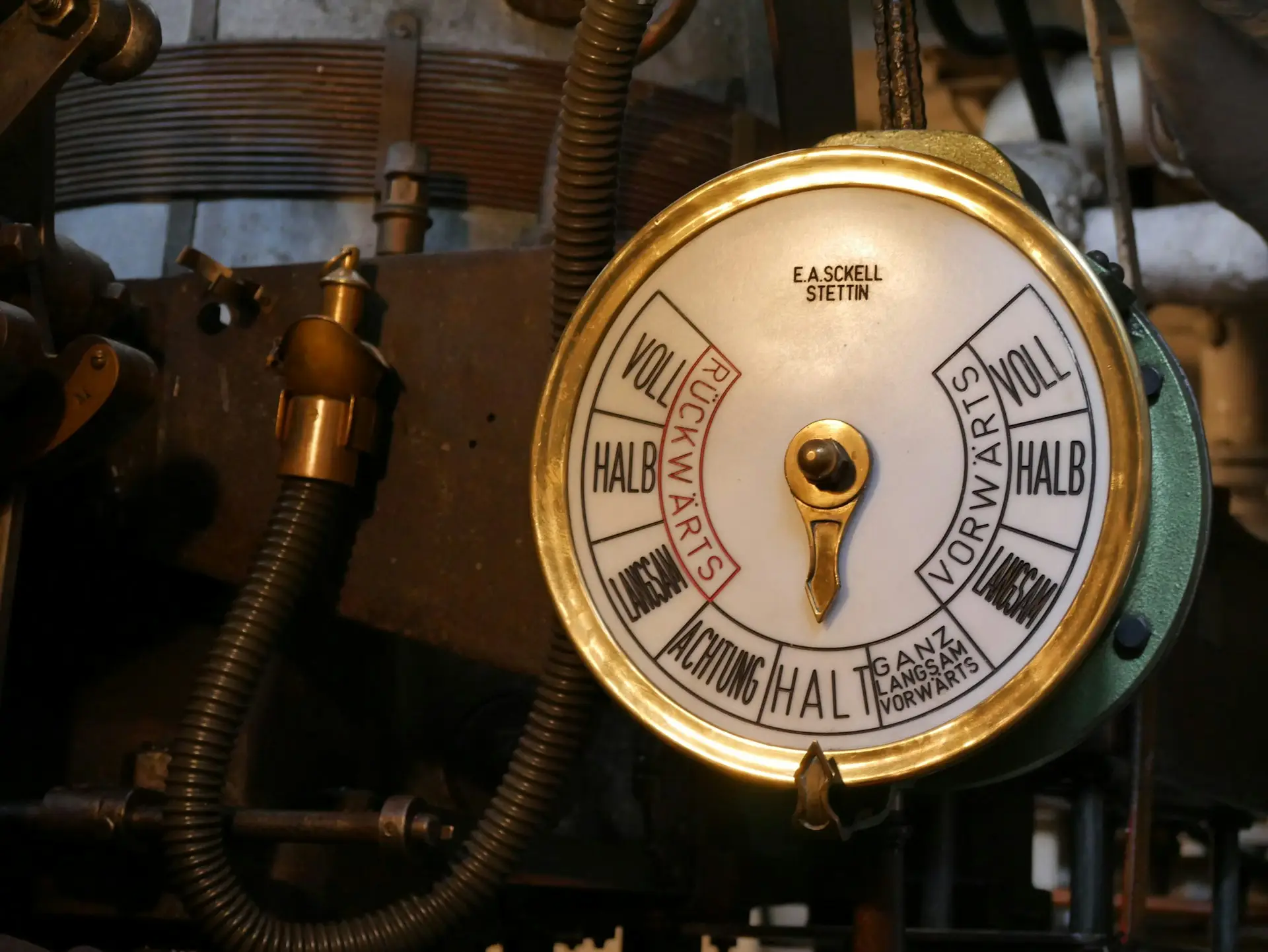

サイバー攻撃と対応の歴史

テクノロジーの進化と共に変化してきたサイバー攻撃と、それに対抗するためのセキュリティ対策の歴史を振り返ります。

コンピューターが一般的に利用され始めた1970年代、コンピューターウイルスの「Creeper」が放たれました。インターネットの前身であるARPANETを通じて広まり、その対策として最初のアンチウイルスソフトウェア「Reaper」が開発されました。この時点ではまだ、ウイルスは主に研究の一環や冗談として作られていました。

1980年代に入ると、コンピューターネットワークの普及と共にウイルスの蔓延が見られるようになり、悪意のあるウイルスも出現し始めました。1988年の「Morris Worm」はその代表例で、インターネットを対象にした初期のワームです。これに対応するため、アンチウイルスソフトウェアの市場が大きく成長しました。

1990年代から2000年代初頭にかけては、インターネットの急速な普及と並行して、さまざまな形のサイバー攻撃が登場しました。例えば「ILOVEYOU」、「Melissa」、「Code Red」、「Nimda」、「Slammer」、「Blaster」など、ウイルスやワームが世界中に流行し、企業を混乱させ、たびたび業務を一時停止に追い込んだりしました。これらの攻撃に対応するため、セキュリティ対策はより高度化・簡便化し、ファイアウォールや侵入検知システム(IDS)などの導入が一般的になりました。

その後、2000年代後半からは、サイバー攻撃はより洗練され、標的型攻撃が増加しました。「Stuxnet」は重要インフラを狙ったサイバー兵器と噂され、国家間の紛争がサイバー空間に広がるきっかけとなりました。この時期からは、セキュリティ対策もより深化し、サンドボックス技術やEDR(Endpoint Detection and Response)などが登場・導入されました。

そして現代。IoTデバイスの普及やクラウドコンピューティングの普及やリモートワークの定着により、サイバー攻撃対象が増えました。攻撃手法も更に多様化しており、ランサムウェア攻撃やクラウドサービスへの攻撃、AIを利用した攻撃などが増加。それに対するセキュリティ対策も、AIを活用した検出技術やゼロトラストアーキテクチャなど、より高度なものへと進化をみせています。

以上のように、サイバー攻撃の歴史はIT環境の広がりと結びついています。これからも新たな技術が生まれ、普及し、そして新たな脅威が現れるでしょう。同時に、対抗するセキュリティ対策もまた進化を続けます。

サイバー攻撃の標的になりやすい企業の特徴

デジタル化が進む現代社会で、サイバー攻撃は経済的損失や信用失墜、業績悪化など、企業にとって重大な問題を引き起こします。全ての企業に攻撃の対象となる可能性がありますが、そのなかでも、ある特徴を持つ企業がより狙われやすい傾向もあります。

知名度の高い企業

知名度が高い企業は、その名声やブランド力から狙われやすい可能性があります。攻撃者にとって、知名度の高い企業を攻撃し、情報を盗むことは、注目を集め、メディアから露出も期待でき、自らをアピールする手段ともなります。

大規模な企業

規模が大きな企業は、価値の高い情報を持っている傾向にあります。攻撃が成功した時に得られる利益も多いため攻撃者にとって魅力的なターゲットとなります。また、大規模企業は、セキュリティ対策にかける予算が多い一方、部門や人員が多いため、全体としてのセキュリティ対策が煩雑化し、どこかに隙がある可能性もあります。

大量の個人情報の保有している企業

オンラインショップやクラウドサービスの会員情報など、個人情報を大量に保有している企業は、その情報が攻撃者にとって非常に価値があるため攻撃の対象となりやすいです。個人情報の流出は、法的な問題だけでなく、顧客の信頼を一気に失う恐れがあります。

社会的な影響力が大きな企業

エネルギー、防衛、通信、交通といった社会的なインフラを担う企業は、その影響力から攻撃者の標的になりやすいです。攻撃によって社会的な混乱を引き起こすことを目的とする攻撃者であれば、このような企業は魅力的に映ります。政府や公共団体が狙われるケースもあります。

脆弱なITシステムを運用している企業

システムが古い、または管理・パッチ適用が適切に行われていない場合、設定ミスがある場合や、全般的なセキュリティ対策が不足している企業は、攻撃を受けやすい傾向にあります。システムの脆弱性は攻撃者にとってチャンスとなり、企業への侵入経路となります。

サプライチェーンの一員となっている企業

サプライチェーンの一部である企業は、その繋がりを通じて他の企業への攻撃の入り口とされる可能性があります。このような場合、一企業が攻撃を受けることで連鎖的に他の企業も影響を受ける恐れがあります。

従業員への教育が不足している企業

従業員がサイバーセキュリティに対する理解が不足していると、誤った操作や無意識のうちの安易な情報開示によって企業を攻撃者の罠に陥れる可能性があります。

高度な技術や研究開発をしている企業

新しい技術や知識を保有している企業は、その情報を狙った攻撃を受ける可能性があります。これらの情報は競争力を保つために重要であるため、情報が漏洩すれば大きな打撃を受ける恐れがあります。

以上が、サイバー攻撃を受けやすい企業の特徴です。しかし、ここで挙げた特徴に一つも該当しないからといって安心することはできません。サイバー攻撃の予測は困難で、明日は自分たちの企業が狙われるかもしれません。どんな企業も、最新のセキュリティ対策を講じ、従業員教育を怠らないことが重要です。

攻撃者がサイバー攻撃を行う動機や背景

サイバー攻撃の動機や背景には、いくつかのパターンが見られます。ただし、リストの内容は攻撃者が持つ可能性のある一部の動機を示すものであり、実際の動機は攻撃者本人にしかわからないという点にも留意してください。

金銭的利益

現実的な利益を目的とする行為です。銀行やクレジットカード情報の窃取は、攻撃者が直接的に金銭を得るための手段です。また、ランサムウェア(身代金型マルウェア)は、ユーザーのデータを暗号化し、復元するための「身代金」を要求します。これらの攻撃の後には、個人情報が闇市場に流される場合があり、攻撃者はそこで売却し利益を得ることがあります。

相手への損害

攻撃者は対象となる組織や個人に対する損害を意図的に引き起こします。サービス妨害攻撃(DDoS)によるサービスの中断、ウェブサイトの改ざんによる信用失墜、偽のニュースの拡散によるブランドイメージの棄損などが含まれます。これらの攻撃はビジネスの競争相手を妨害するため、または個人的な恨みや報復の一環として行われることがあります。

政治的な主張

主に国家間の対立や政治的な“信念”に基づいた行動です。政府や政策に対する反感を示すため、または特定の政治的な要求を認めさせるために攻撃が行われます。ハクティビストは、社会的・政治的変革を促進するために行動します。国家レベルでは、サイバー戦争やエスピオナージ(スパイ活動)が行われます。

知的財産の窃取

他者の知的財産を盗み出す目的で行われるサイバー攻撃も存在します。これには、特許情報、業界の秘密、未公開の研究データなどが含まれます。このような情報を盗むことで、攻撃者は他社に先駆けて新製品を市場に投入したり、競争上の優位を確保したりすることが可能になります。

娯楽や名声

個々の攻撃者が自己のスキルや能力を誇示するため、あるいは単に楽しむためにサイバー攻撃を行う場合もあります。これらの攻撃者は、技術的な挑戦を楽しむ「ハッカー・クラッカー文化」の一部とも言えます。攻撃の成功により、同じコミュニティ内での名声や承認を得ることを目指しています。

これら多様な動機に対抗するには、全面的かつ多角的なセキュリティ対策が求められます。

サイバー攻撃の種類

実際のサイバー攻撃は多種多様ですが、ここでは狙う効果によって分類し例示します。

“なりすまし”を目的とした攻撃

インターネットの世界では、個々人を特定する手段として、ユーザー名やパスワードなどの認証情報が不可欠です。そして、それらが他者に知られると「なりすまし」攻撃のリスクが生じます。ここでは、「なりすまし」を目的とした攻撃の具体的な例を挙げ、それぞれの特徴と防衛策について考察します。

なりすまし攻撃が成功してしまうと、その影響は甚大です。重要なシステムやデータが不正アクセスを受け、情報が漏洩し、全てのユーザーアカウントが危険にさらされる可能性があります。これらの脅威から身を守るためには、適切な認証情報の管理が不可欠となります。

ブルートフォースアタック(Brute Force Attack)

この攻撃手法は、文字通り「無理矢理攻撃」を意味し、全ての可能なパスワードの組み合わせを試すことで、正解を見つけ出します。時間とリソースがあれば、あらゆるパスワードを突破する可能性があり、これによって重要なシステムやデータが不正アクセスされ、情報が流出する危険があります。この攻撃を防ぐ方法としては、長く複雑なパスワードの使用、アカウントのロックアウト設定、二要素認証(2FA)の使用などが効果的です。

ディクショナリーアタック(Dictionary Attack)

ディクショナリーアタックは、「辞書攻撃」を意味し、事前に決められた「辞書」を元に攻撃を行います。これはブルートフォースアタックの一種で、よく使われるパスワードや辞書に載っている単語などを試すものです。これによってシステムへの不正アクセスやデータの流出の恐れがあります。これを防ぐには、一般的な単語や簡単に推測可能なパスワードの使用を避け、パスワード管理ツールの使用や2FAの設定が有効です。

パスワードスプレー攻撃(Password Spray Attack)

この攻撃手法は、一般的に使われるパスワードを試すものです。攻撃者は多数のアカウントに対して、一般的に使われるパスワードを試し、一つのアカウントに対する試行回数を抑えることで、アカウントロックアウトの設定を避けることができます。その結果、検知を避けつつ、アカウントの乗っ取りや情報の流出の可能性があります。これに対抗するには、一般的なパスワードを避け、定期的にパスワードを変更することが求められます。なお、一般的に使われるパスワードのリストは、ネット上の公開情報や過去のデータ漏洩などから入手できます。

レインボーテーブル攻撃(Rainbow Table Attack)

この攻撃手法では、パスワードのハッシュ値から元のパスワードを逆算します。レインボーテーブルの制作には大量のコンピューターソースが必要ですが、一度作れば、一瞬でパスワードを推測することができます。膨大な計算量を要する作業を、大量のストレージ(数十GBから数百GBものレインボーテーブルが存在します)に前もって保存しておくことで、速度を犠牲にして計算の手間を省くという戦略です。この攻撃を防ぐためには、パスワードのソルト化(追加のランダムデータを混入)を行うことで、既存のレインボーテーブルが使えないようにします。

クレデンシャルスタッフィング攻撃(Credential Stuffing Attack)

この攻撃では、他のサイトやサービスで既に漏洩したユーザー名とパスワードを利用し、それらが他の場所でも使われていないか試すものです。クレデンシャル(認証情報)をスタッフィング(詰め込む)ことからこの名前がついています。ユーザーが同じパスワードを複数のサイトで使用していると、一か所での情報漏洩が他の全てのアカウントに影響を及ぼす可能性があります。この攻撃を防ぐためには、パスワード管理ツールを使って各サイトで異なるパスワードを使用することが有効です。

ソーシャルエンジニアリング(Social Engineering)

ソーシャルエンジニアリングは、ユーザーの信頼を得たり、詐欺的な手法を用いたりして個人情報を盗み出す手法です。フィッシングやスピアフィッシングなどが含まれます。フィッシングは不特定多数を対象としたもので、スピアフィッシングは特定の個人や組織を標的としたものです。これらの攻撃から身を守るためには、詐欺的なメールやウェブサイトから来るリクエストに対しては、個人情報を提供しないことが重要です。

このように、"なりすまし"は非常に深刻な問題であり、攻撃者たちは様々な手段を用いて認証情報を盗み出そうとします。特にパスワードは、最初の防壁となるため、その安全性は極めて重要です。しかし、いくら複雑で長いパスワードを設定しても、上記のような高度な攻撃手法を用いられると防ぎきれない可能性があります。

ユーザーとしては、異なるサイトで同一のパスワードを使わない、定期的にパスワードを変更する、パスワード管理ツールを利用するなど、様々な対策を講じることが求められます。また、パスワードだけに頼らず、二要素認証(2FA)などの追加的なセキュリティ対策を導入することで、より高い安全性を確保できます。

脆弱性を突いた攻撃

サイバーセキュリティは、デジタル世界でのプライバシーとセキュリティを守るための重要な要素であり、その一部として、脆弱性を突いた攻撃の理解と対策が不可欠となります。ここでは、一般的な攻撃手法とそれに対する防御策について解説します。

クロスサイトスクリプティング (Cross-Site Scripting: XSS)

クロスサイトスクリプティングは、ウェブアプリケーションのセキュリティ欠陥を利用して、ユーザーのブラウザに悪意のあるスクリプトを注入する攻撃手法です。その結果、ユーザーのセッション情報が漏洩し、アカウントが乗っ取られる可能性があります。防御策としては、入力値の検証と適切なエスケープ処理が有効です。

クロスサイトリクエストフォージェリー (Cross-Site Request Forgery: CSRF)

クロスサイトリクエストフォージェリーは、ユーザーが訪れたウェブサイトから信頼するサイトへのリクエストを無許可で送信し、ユーザー自身の権限で意図しない操作を行わせる攻撃です。パスワードの変更やメールアドレスの変更など、ユーザーに大きな影響を与える操作が強制される可能性があります。防御策としては、リクエストの正当性を確認するためのトークン使用が効果的です。

ルートキット (Rootkit)

ルートキットは、システムやソフトウェアの脆弱性を利用して、攻撃者がシステムを制御するための一連のツールやソフトウェアです。ルートキットが侵入すると、攻撃者は管理者と同等の権限を得て、不正な活動を隠蔽することが可能となります。防御策としては、システムの定期的なアップデートとパッチの適用、侵入検知・防御システムの使用が推奨されます。

コマンドインジェクション (Command Injection)

コマンドインジェクションは、SQLインジェクションやOSコマンドインジェクションなど、システムやデータベースコマンドを不適切に利用し、アプリケーションを操る攻撃です。これにより、攻撃者はシステムに対する全権限を得る可能性があります。防御策としては、システムコマンドの実行を避けるか、それが不可能な場合はコマンドとそのパラメータを厳密に制御することが必要です。

オーバーフロー攻撃 (Overflow Attacks)

オーバーフロー攻撃は、バッファオーバーフローやヒープオーバーフローなどを含み、これらはプログラムがデータをバッファに書き込む際に、そのバッファの容量を超えてデータを書き込むことでシステムの動作を乱す攻撃手法です。これにより、攻撃者は不正なコードをシステムに挿入し、実行することが可能になる場合があります。防御策としては、プログラムのセキュアなコーディングと適切なエラーハンドリング、バッファサイズの厳格な管理が求められます。

これらの攻撃手は、それぞれ特定の脆弱性を突いています。それぞれの原因を理解し、適切かつ慎重に実装することで、自身や組織を守ることが可能となります。

機密情報を盗み見る攻撃

機密情報の保護はサイバーセキュリティの基本であり、それに対する脅威を理解しておくことが重要です。以下は、情報を盗み見る一般的な攻撃手法とその防御策について説明します。

ネットワークスニッフィング (Network Sniffing)

ネットワークスニッフィングは、ネットワーク上を流れるパケットを嗅ぎ分け、その中のデータを盗み見る攻撃手法です。この結果、ユーザー名、パスワード、その他の機密情報が漏洩する可能性があります。これに対する防御策としては、通信を暗号化し、ネットワークセキュリティを強化することです。

ディレクトリトラバーサル攻撃 (Directory Traversal Attack)

ディレクトリトラバーサル攻撃は、アプリケーションのセキュリティを回避し、本来アクセスが許されないファイルやディレクトリにアクセスするものです。これにより、システムの重要な情報が漏洩する可能性があります。防御策としては、ファイルやディレクトリへのアクセス権限を最小限に維持し、ユーザーからの入力に基づくファイルアクセスを避けることが必要です。

水飲み場型攻撃 (Watering Hole Attack)

水飲み場型攻撃は、特定のユーザーグループが頻繁に訪れるウェブサイトをターゲットにし、そのサイトにマルウェアを仕込むことで情報を盗む攻撃手法です。これにより、特定の組織やユーザーのシステムが感染し、情報が盗まれる可能性があります。防御策としては、ウェブサイトのセキュリティを強化し、未知の脅威から保護するための最新のセキュリティソフトウェアの使用が推奨されます。

各種のスプーフィング攻撃

スプーフィング攻撃は、他者になりすますことで信用情報を騙ったり、攻撃の痕跡を消したりする攻撃手法です。「Spoofing」は「偽装」を意味し、それが攻撃名の由来となっています。具体的な攻撃としては、IPスプーフィング、ARPスプーフィング、DNSスプーフィングなどがあります。対策としては、ネットワークの監視強化や、パケットフィルタリングなどが効果的です。

中間者攻撃 (Man-in-the-Middle Attack: MitM)

中間者攻撃は、通信の途中で通信内容を盗聴または改ざんする攻撃です。攻撃者が通信を制御すると、機密情報が漏洩したり、誤った情報によって混乱が生じたりします。対策としては、HTTPSなどの安全な通信プロトコルの使用と、公開鍵証明書の採用が有効です。

テンペスト攻撃 (Tempest Attack)

テンペスト攻撃は、電子機器から発生する電磁波を傍受し、その情報を盗み出す攻撃です。ユーザーのキーストロークや画面上のデータなどが漏洩する可能性があります。防御策としては、電磁波シールドの設置など、物理的な対策が有効です。

メールハイジャック

メールハイジャックは、ユーザーのメールアカウントを不正に利用し、そのアカウントからメールを送信したり、受信メールを盗聴したりする攻撃です。これにより、機密情報が漏洩したり、信用情報が第三者に知られたりする可能性があります。二段階認証の導入や強固なパスワードの設定が推奨されます。

メモリスクレーピング (Memory Scraping)

メモリスクレーピングは、メモリから情報を抽出する攻撃手法であり、クレジットカード情報などの機密情報が盗まれる可能性があります。情報を暗号化するなどの対策が必要となります。

スキャベジング (Scavenging)

スキャベジングは、ゴミ箱や捨てられた文書、ハードディスクから情報を探し出す攻撃手法です。個人情報や企業秘密が漏洩する可能性があります。対策としては、重要な情報を適切に破棄し、ハードディスクの完全消去(物理的破壊など)を徹底します。

これらの攻撃手法は、機密情報の盗み見における一部であり、新たな脅威が日々出現しています。各種の攻撃に対する理解と、その防御策の実施は、日常生活のなかでも必須となります。

サービスの妨害を狙った攻撃

インターネット上でサービスを提供する際のリスクのひとつに、攻撃者による意図的なサービスの妨害があります。ネットワークやシステムに過剰な負荷をかけるか、あるいは正常な機能を乱すことでサービスを停止させます。

各種のFlood攻撃

Flood攻撃(フラッド攻撃)は、ネットワークやサーバーに大量のパケットやリクエストを送りつけ、その処理によるオーバーロードを誘発させ、サービス停止に追い込む攻撃です。「Flood」は「洪水」を意味し、これが攻撃名の由来です。具体的な攻撃としては、SYN Flood攻撃、ICMP Flood攻撃、UDP Flood攻撃などがあります。これらの攻撃は、毎秒数十万回といった膨大な数のパケットを送りつけます。これを防ぐには、トラフィックのフィルタリングやリミット設定、さらにはDDoS対策サービスの利用などが考えられます。

各種のAmplification攻撃

Amplification攻撃(増幅攻撃)は、特定の通信プロトコルの特性を悪用し、攻撃者が送ったパケットと比較して、著しく大きなパケットに変換させターゲットに送りつける攻撃です。DNS Amplification攻撃やNTP Amplification攻撃、SSDP Amplification攻撃などが存在します。「Amplification」は「増幅」を意味し、攻撃名の由来となっています。対策は、不必要なオープンリゾルバーやNTPサーバーを閉じる、アクセス制限を行うなどです。

各種のボム攻撃

ボム攻撃は、大量のデータを一度に送りつけることで、サーバーやネットワーク、クライアント端末に過負荷を掛ける攻撃手法です。「ボム」は「爆弾」を意味し、それが名前の由来です。メールボム、PINGボム、そしてZIPボムなどがあります。ZIPボム攻撃は、一見すると小さなZIPファイルですが、解凍すると数GB、さらには数TBの大容量データに膨れ上がるというものです。これらの攻撃に対する対策は、Flood攻撃と同様、トラフィックのフィルタリングやリミット設定、エンドポイントセキュリティ製品の導入が効果的です。

ティアドロップ攻撃 (Teardrop Attack)

ティアドロップ攻撃は、大きなパケットを小さなフラグメントに分割し、その再構築が正しく行われないように送信してシステムをクラッシュさせる攻撃です。「Teardrop」は「涙」を意味し、細かく砕けたパケットの様子を涙に見立て名付けられました。この攻撃に対する防ぎ方としては、OSを最新のものにアップデートしたりパケットフィルタリングを導入したりします。

これらの攻撃方法は、サービス提供者にとって重大な脅威となり得ます。トラフィックの監視や制限設定、システムの最新化、セキュリティサービスの利用などがあります。これらを適切に組み合わせて利用し、攻撃者によるサービスの妨害を未然に防ぐことが求められます。

サイバー攻撃に対応するための姿勢

サイバーセキュリティは、現代社会において絶対に避けては通れない課題となっています。多種多様で巧妙なサイバー攻撃から企業を守るためには、技術的・物理的・人的対策が必要です。本章では、これらの対策について、ユーザー、情報システム部門、経営者、ベンダー・インテグレーターという四つの視点から詳しく解説します。

ユーザーの視点

普段の意識が非常に重要です。慎重に業務を行い、セキュリティを意識した行動を心掛けることが求められます。例えば、未知のメールやウェブサイトからのダウンロードは避ける、またはパスワードは定期的に変更し、安易に共有しないなどです。また、企業が定めるセキュリティルールを理解し、しっかりと守ることも重要です。

情報システム部門の視点

情報システム部門では、適切なシステムの構築と運用が求められます。システム的な対策として、セキュリティ対策製品の導入やOS・ソフトウェアの最新化などがあります。また、新たな脅威に対する情報収集と、それに基づいた対策の策定も必要です。さらに、社員向けのトレーニングやセキュリティルールの策定、周知徹底といった人的対策も行います。

経営者の視点

経営者は、セキュリティ対策の重要性を理解し、明確な方針を打ち出す必要があります。対策は一部門だけではなく、企業全体で取り組むべき課題です。経営者のリーダーシップと方針があることで、企業全体のセキュリティ意識が向上するでしょう。

ベンダー・インテグレーターの視点

ベンダー・インテグレーターには、セキュリティを重視した製品・サービスの提供と、顧客への適切な提案が求められます。また、新たな脅威の察知とその情報を顧客に提供し、啓発する役割もあります。

こうした対策はそれぞれが相互に補完し合う関係にあります。これら全てが組み合わさって初めて効果的なセキュリティ対策が可能になります。

サイバー攻撃対策に有効なアプローチ

対策は多岐に渡ります。具体的には、エンドポイントセキュリティ、ネットワークセキュリティ、サービスセキュリティ、人的セキュリティ、サービス妨害攻撃への備え、そして物理的なセキュリティという六つのアプローチで考えてみます。

まずは、エンドポイントセキュリティの観点です。これは個々のデバイスがセキュアであることを確保するのが目的で、アンチウイルスソフトウェアの導入、エンドポイント保護プラットフォーム (EPP) の活用、EDRによる異常検知と対応の自動化、外部デバイスの使用制限などが行われます。こうした取り組みは、マルウェアやウイルスの検出、隔離、削除に不可欠であり、デバイスの管理を統合し、セキュリティパッチの適用と管理などエンドポイントの全体像を把握するために重要です。

次に、ネットワークセキュリティです。企業ネットワークがセキュアであることを確保するアプローチで、ファイアウォールの設置、侵入検知・防止システム (IDS/IPS) の導入、VPN を利用した通信の機密性を確保などが行われます。

サービスセキュリティについては、提供するサービスがセキュアであることを確保するアプローチで、ウェブアプリケーションファイアウォール (WAF) の導入、脆弱性診断の実施による早期の問題発見などが含まれます。

人的セキュリティでは、従業員が情報セキュリティについて理解し、適切な行動をとることが求められます。セキュリティ教育の実施、フィッシング攻撃の模擬訓練に加えて、(人間は失敗するもの、を前提に)アクセス権管理、二要素認証 (2FA) の導入などが必要です。

サービス妨害攻撃への備えでは、ISPやDDoS対策専門のサービスを利用して、DDoS攻撃からネットワークを守ります。帯域増強、レートリミットの導入、システムの冗長化と負荷分散も有効です。

最後に、もちろん物理的なセキュリティも変わらず必要があります。入退室管理システムの導入、監視カメラの設置、物理的な鍵の使用、データの適切な廃棄などが含まれます。

各アプローチに対する具体的な対策は、ビジネスの性質やリスク評価に基づいて最適なものを選択し、段階的に導入していくことが推奨されます。情報セキュリティは企業全体の課題であり、組織全体で取り組むべき重要な課題と言えるでしょう。

この記事のまとめ

サイバー攻撃について理解を深め、しっかり対策しましょう。

サイバー攻撃は企業活動に多大な影響を及ぼします。セキュリティ対策は企業における重要な課題の1つであり、自社だけでなく顧客や取引先なども守るために実施しなければなりません。

企業が狙われやすいサイバー攻撃の種類を把握し、技術的・物理的・人的な観点からセキュリティ対策を実施しましょう。

Pickup ピックアップ

-

インタビュー

インタビュー無線LAN+認証の導入から運用保守まですべてお任せ、 月額サブスクのマネージドサービスを提供 |Cisco Meraki® ×...

-

イベント報告

イベント報告【ウェビナー】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づくランサムウェア等へのセキュリティ対策と導入事例/効果に...

-

インタビュー

インタビュー「切れない」VPNに認証の側面から安心をプラス|Absolute Secure Access ✕ Soliton OneGat...

-

イベント報告

イベント報告【ウェビナー】知っておきたい「医療ガイドライン第6.0版」のポイントと、求められるセキュリティ対策とは?|アクシオ×ソリトンシ...

-

インタビュー

インタビューフルマネージドの連携ソリューションで快適かつ安全な無線環境を負荷なく実現|Hypersonix × Soliton OneGa...