多層防御とは? わかりやすく10分で解説

多層防御とは

多層防御とは、情報セキュリティの一環として用いられる手法の一つで、技術的には様々なレイヤーで行われるセキュリティ対策を組み合わせることを意味します。これは、情報資産へのアクセスの段階においてセキュリティの防壁を設け、一つの措置が破られても他の層が防御を続けることを可能にすることを目指しています。

たとえば、ファイアウォール、侵入検知システム、アンチウイルスソフトウェアなどが複数のレベルで組み合わせる形で活用されます。これらが一つのネットワークを多角的に守る役割を持ちます。

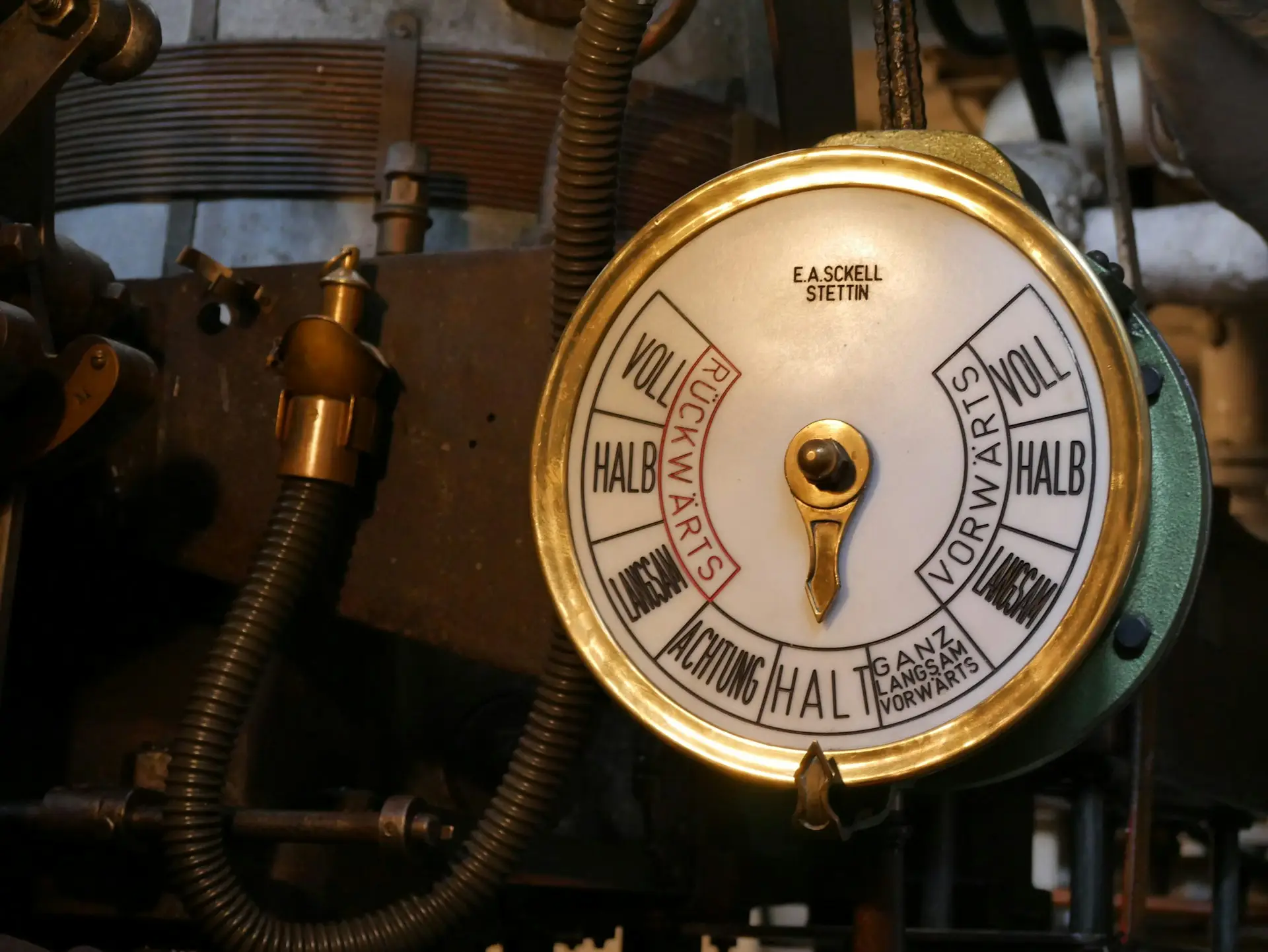

言い換えれば、この手法は砦や城における防御手段の一つで、一つの壁が破られても他の壁が侵入者を阻止する事を可能にするという考え方に基づいています。

多層防御の定義

多層防御は、その名称の通り、セキュリティシステムを複数層(多層)構成とし、一つの層が貫通されても他層が攻撃者を防ぐ仕組みのことです。各層は異なるセキュリティ対策を採用し、それぞれが独立して機能し、同時に互いの脆弱性を補完し合います。これは、全体のセキュリティレベルを向上させる狙いがあります。

したがって、その全ての層が、個別に、それぞれに対応する脅威から保護する役割を果たしています。このような体制の中で、総合的なセキュリティが確保されるのです。

一方、多層防御とは複数のセキュリティ層を搭載することにより、高いセキュリティ強度を確保するための情報セキュリティ戦略であり、広義には物理的な防御手段も含みます。

多層防御の起源と背景

多層防御という考え方は、古代の軍事戦略から派生したものと言えます。古代の城砦や砦はしばしば複数の防御壁や堀で構成されていました。これは、敵が一つの障壁を突破しても、他の障壁が侵入を防ぐためです。

この軍事戦略を情報セキュリティの世界に適用することで、一つの防御層が突破されたとしても、他の防御層が侵入者を阻止し、最重要データへのアクセスを遮断するという考え方が生まれました。

現代では、この多層防御の手法が、企業のネットワークセキュリティや個人のデバイスセキュリティにおける最良のプラクティスとして受け入れられています。

多層防御の主な目的

多層防御の主な目的は、一部の防御が欠けても、他の層によってネットワークが守られるようにすることです。これにより、侵入者がすぐに目的の情報にアクセスできないようにするということです。

また、さらに重要な点は、各層が互いの弱点をカバーし、それぞれが異なるタイプの攻撃に対応できるようにすることです。これにより、様々な種類の攻撃に対して強固な防御網を張ることが可能になります。

さらに、多層防御は、侵入者が内部に侵入した場合でも、内部の重要な部分に到達するまでに時間を稼ぐことも可能にします。これにより、対策を講じる時間を得ることができます。

多層防御のメリットとデメリット

多層防御の最大の利点は、その効果的な防御能力です。一つの層が破られても他の層が保護してくれるため、侵入者による破壊的なダメージを受けることが少なくなります。さらに、さまざまな種類の脅威に対応するための広範な防御範囲を確保できるという利点もあります。

また、多層防御はそれぞれが独立して作動し、同時に補完しあうため、システム全体としての安全性を高めることが可能です。これにより、個々の防御手段がそれぞれの役割を十分に果たすことが出来ます。

ただし、多層防御にはデメリットも存在します。それは、複雑性の増加と、それに伴う管理コストの増大です。各層は独立して運用され、それぞれが専門的な知識とスキルを要求するため、適切な維持管理が必要となります。しかし、それぞれのレイヤーが適切に機能している場合、そのデメリットは十分に補えると言えるでしょう。

多層防御の主要な要素

多層防御とは、情報セキュリティの戦略の一つで、複数の防衛ラインを用意することで、一つの防御が破られたときにも他の防御が補完するシステムのことを言います。以下ではその主要要素について解説します。

ファイアウォール

ファイアウォールは、多層防御の要素の一つとして極めて重要です。これはネットワークトラフィックを監視し、不正や危険なトラフィックをブロックする役割を果たします。企業のネットワークを外部から守る防壁のような存在です。

例えば、不審なIPアドレスからのアクセスを遮断したり、不審なデータパケットを拒否したりします。このようにして、外部からの侵入を食い止めることができます。

ただし、ファイアウォールだけでは十分な防御は不可能で、他のセキュリティ措置と組み合わせることが重要です。

侵入検知・防御システム

侵入検知・防御システム(IDS/IPS)もまた、多層防御の重要な要素です。侵入検知システム(IDS)は、不正な侵入を検知し、警告を行うシステムです。

一方、侵入防御システム(IPS)は、不正な侵入を検知するだけでなく、実際にそれを防御するためのアクションを自動的に実行します。これにより、脅威に対して迅速に対策をとることが可能となります。

IDS/IPSはサイバー攻撃の検知速度と反応速度を飛躍的に向上させ、組織の情報資産を強力に守る助けとなります。

マルウェア対策

マルウェア対策もまた、多層防御の主要な要素です。ウイルス、スパイウェア、ランサムウェアなどのマルウェアからシステムを保護するための対策が必要です。

マルウェア対策には、アンチウイルスソフトウェアの導入や、定期的なシステムスキャン、最新のマルウェア定義のダウンロードなどが含まれます。

これらの対策を行うことで、マルウェアによる情報漏えいやシステムダウン、そしてそれによる組織への損害を防ぐことが可能です。

脆弱性管理

最後に、この多層防御の要素として欠かせないのが脆弱性管理です。システム内の脆弱性を定期的にスキャンし、不適切なセキュリティ設定や古いソフトウェア、パッチ未適用などを見つけ出します。

これらの脆弱性が解消されることで、攻撃者が利用可能な入口を塞ぐことができます。また、脆弱性を解消することで、既存の防御層を突破することがかなり難しくなります。

精力的な脆弱性管理は組織の情報セキュリティを大きく向上させ、サイバー脅威からの守りとなります。

多層防御の戦略的な構築方法

多層防御を戦略的に構築するためには、他のセキュリティ戦略と同様に、計画と継続的な監視が必要です。

多層防御の概念編成

多層防御の構築には、まず大まかな概念を理解することが重要です。それはセキュリティの層を複数組み合わせ、攻撃の網を構築する一方で、ユーザーがシステムを自由に操作できるようにすることです。

例えば、外部からの攻撃に対抗するためのファイアウォールを一つの層とし、内部からの攻撃や内部でのデータ漏えいに対抗するための様々なセキュリティポリシーを別の層とします。

最終的にそれぞれの層は連携して、全体としてのセキュリティを高めることが重要となります。

セキュリティの適切な維持・管理

多層防御は、セキュリティを適切に維持・管理することによって、その効果を最大限に発揮します。例えば、定期的なシステムのアップデートやパッチの適用などが含まれます。

また、セキュリティインシデントが発生した際の対応計画を立てておくことも重要です。これは、真剣な問題が発生した際に迅速に対応できるようにするためのものです。

これらの維持・管理作業は、それ自体が別のセキュリティ層とも言えるでしょう。全体的なセキュリティ強化の一環として考える必要があります。

強力なパスワードポリシー

次の戦略として考慮すべきは、強力なパスワードポリシーの導入です。ユーザーに対して、十分に強力なパスワードを作成するように促し、そのパスワードが定期的に変更されることを確認する必要があります。

また、ユーザーが以前に使用したパスワードを再利用しないように制限することも重要です。これにより、古いパスワードが漏えいし、そのパスワードが現在でも使用可能であるリスクを軽減します。

強力なパスワードポリシーは、攻撃者が計画的なパスワード攻撃を行うことを防ぐための重要な層の一つです。

定期的なセキュリティ研修

最後に考慮するべき戦略は、定期的なセキュリティ研修の実施です。これは、ユーザーが最新の脅威やその防止策についての知識を持つことを確認するためのものです。

研修の対象は、エンドユーザーだけでなく、管理者やIT部門のスタッフも含まれます。それらの全員がセキュリティ意識を持つことで、多層防御はさらに強くなります。

セキュリティ研修は多層防御の重要な層であり、組織全体のセキュリティレベルを向上させるための重要な手段です。

これら4つの戦略は、情報セキュリティの多層防御を構築するための基本的なアプローチです。これらを組み合わせて使用すれば、組織は攻撃者からのあらゆるタイプの攻撃に迅速に対応・防御する能力を有するでしょう。

多層防御の適用例

多層防御はIT業界で一般的に用いられる情報セキュリティ手法であり、さまざまな環境へと応用されています。その中でも特に重要な4つの適用例を紹介しましょう。

それぞれのケースにおいて、どのように多層防御が実装され、どのような効果を得ることができるのかについて見ていきましょう。

多層防御は一つの防御手段に依存するのではなく、複数のセキュリティ層を持つことで、もし一つの防御手段が突破されても他の層が侵入者を防ぐことが目指されています。

企業のIT環境への適用

企業のIT環境では、社内ネットワークや企業データを保護するために多層防御が適用されます。

ファイアウォールやアンチウイルスソフトウェア、侵入防止システムなどを一線防御として設置。さらに、アクセス制御やパスワードポリシー、パッチ管理といった内部防御策を取ることが一般的です。

これにより、社外からのサイバー攻撃だけでなく、社内からの情報漏洩リスクも低減することが可能になります。

個人のデジタル生活への適用

一方、個人のデジタル生活では、スマートフォンやパソコン、ホームネットワークの安全を確保するために多層防御が用いられます。

例えば、個人データの保護にはパスワード管理ツールやファイアウォール、VPN、二段階認証などを用いて、権利者以外のアクセスを防いでいます。

また、定期的なソフトウェアのアップデートにより、新たな脅威やリスクに対して適切に対応することも重要です。

政府機関のセキュリティにおける適用

政府機関のセキュリティでは、国立防衛や公共サービスの運用に直結する情報を守るため、多層防御の適用は必須で、その防御層は極めて厳重です。

国家レベルのサイバーセキュリティ攻撃に対抗するため、ファイアウォールや強化されたエンドポイントセキュリティ、AIを活用したサイバーセキュリティシステムなどが利用されます。

また、サイバーリスク評価や継続的なリスク監視、教育訓練も実施されており、セキュリティ対策は技術的要素だけでなく、人的要素も重視されています。

クラウド環境への適用

最後に、クラウド環境においても、多層防御はその重要性を増しています。

クラウド環境では、データが遠隔地に保存されるため、データの安全性やプライバシー保護には特別な注意が必要となります。そのため、セキュリティグループやアクセスコントロールリスト、暗号化技術など多層防御の手法が用いられています。

さらに、クラウドサービスプロバイダーや認証サービスといった第三者組織との協力により、より強固なセキュリティシステムを構築しています。

多層防御の今後の展望

情報セキュリティの世界では多層防御が重要な手段となっており、その価値は今後も確実に高まっていくでしょう。特に技術の進化や法制度の変化に対応する形で多層防御の戦略が進化していくことが期待されています。以下に、その展望を詳しく述べます。

この章では、IoT時代の多層防御、AIを使った多層防御、モバイルセキュリティと多層防御、そしてサイバーセキュリティ法制度と多層防御について説明します。

それぞれが持つ問題点を理解し、それをどのように解決するための多層防御手法が考えられているのか、具体的な展望を描いていきましょう。

IoT時代の多層防御

IoTデバイスの普及に伴い、その脆弱性を突かれたサイバー攻撃が増えています。これに対して多層防御は、一定の効果をあげるとみられています。

IoT時代における多層防御では、ネットワーク層やアプリケーション層など、さまざまな層でのセキュリティ対策が求められます。具体的には、ファイアウォールやIDS/IPSなどを使用したネットワーク層での防御、暗号化やアクセス制御などを導入したアプリケーション層での防御などが考えられます。

これらの防御手段を組み合わせることで、より堅牢なセキュリティ体制を実現することが期待できるでしょう。

AIを使った多層防御

AIの進化は、セキュリティ対策にも新たな可能性をもたらしています。特に異常行動検知システムなど、AIを活用した多層防御の研究が進んでいます。

AIは大量のデータを高速に分析する能力を有しているため、異常行動を早期に発見し、予防することが可能になります。これにより、従来の防御手段よりも効果的にセキュリティ対策を行うことが可能となると考えられます。

また、AIは機械学習により常に学習・進化する特長を持つため、新たな脅威への対応能力も期待できます。

モバイルセキュリティと多層防御

スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスの利用が一般化する中で、そのセキュリティ対策も重要な課題となっています。多層防御の考え方は、モバイルセキュリティにも適用可能です。

モバイルデバイスは個々のアプリケーションがセキュリティ上の問題を引き起こす可能性があります。この問題を解決するためには、デバイス自体のセキュリティだけでなく、アプリケーションのセキュリティ対策も重要です。

そのため、アプリケーションのソフトウェア更新やパスワード設定など、各層での防御が必要となります。

サイバーセキュリティ法制度と多層防御

近年、世界各国でサイバーセキュリティに関する法律が整備されつつあります。これらの法制度と多層防御は密接な関連性を持っています。

法律により、企業は適切なセキュリティ対策を義務づけられるケースが増えています。これにより、企業における多層防御の導入が一層強く求められています。

企業が法律に準拠する上で多層防御は必要不可欠な手段となり、その重要性は今後も増すでしょう。

Pickup ピックアップ

-

インタビュー

インタビュー無線LAN+認証の導入から運用保守まですべてお任せ、 月額サブスクのマネージドサービスを提供 |Cisco Meraki® ×...

-

イベント報告

イベント報告【ウェビナー】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づくランサムウェア等へのセキュリティ対策と導入事例/効果に...

-

インタビュー

インタビュー「切れない」VPNに認証の側面から安心をプラス|Absolute Secure Access ✕ Soliton OneGat...

-

イベント報告

イベント報告【ウェビナー】知っておきたい「医療ガイドライン第6.0版」のポイントと、求められるセキュリティ対策とは?|アクシオ×ソリトンシ...

-

インタビュー

インタビューフルマネージドの連携ソリューションで快適かつ安全な無線環境を負荷なく実現|Hypersonix × Soliton OneGa...